6月4日といえば!虫の日ですね。

今年も昆虫慰霊祭を行いました。

これまで先輩方が務めてこられた学部生代表挨拶で、同級生が堂々とと話す姿は誇らしく、感慨深かったです。

命のありがたみをを忘れず、これからも研究に励みます。

2025年3月15、16日に広島県の安田女子大学で第109回日本生物教育学会が行われました。

奥村雄暉先生と本研究室OB(現生物学研究室大学院2年)二宮功至さんが口頭発表をされました。

本研究室からは4年生4人、3年生2人の計6人が参加しました。

そして、生物学研究室の学部生と合同でワークショップを行いました。

他大学の学生や教授、現場の教員など、さまざまな方々と交流できる貴重な機会となりました。

入念な準備を重ねたことで、このような場で物怖じせず堂々と話す我が研究室の強みを改めて実感しました。

↑奥村雄暉先生

↑二宮功至先輩

↑ワークショップの説明をする谷川友太さん

次の日には、広島大学竹下研究室の皆さんと研究交流会を行いました。

他大学とのつながりに感謝し、その貴重なご縁をこれからも大切にしていきたいです。

2025年2月9日、伊勢市役所環境課の方々とBBQを行いました。

生物学研究室と合同で行っている出前講座は伊勢市環境課のご協力のもと実施しています。

今年度は、伊勢市内の小学校8校12クラスで行わさせていただきました。

将来教員を目指す私たちにとって、学校現場で授業を行う機会は教育実習以外にはほとんどありません。

そのため、このような経験は非常に貴重であり、学生一同「教員以上のクオリティ」を目指して、日々取り組んでいます。

この貴重な機会をいただいている感謝の気持ちを込めて、毎年、伊勢市環境課の皆様とBBQを開催しています。

そして、今年は土屋さんが中松先生のオリジナルソングを作ってくださり、会場は大いに盛り上がり、笑顔と拍手あふれるひとときになりました。

卒業生の方々もお忙しい中、参加してくださり、ありがとうございました。

2024年10月12~14日の間、愛媛大学でアジア生物教育協議会第29回隔年会議(AABE)が開催されました。

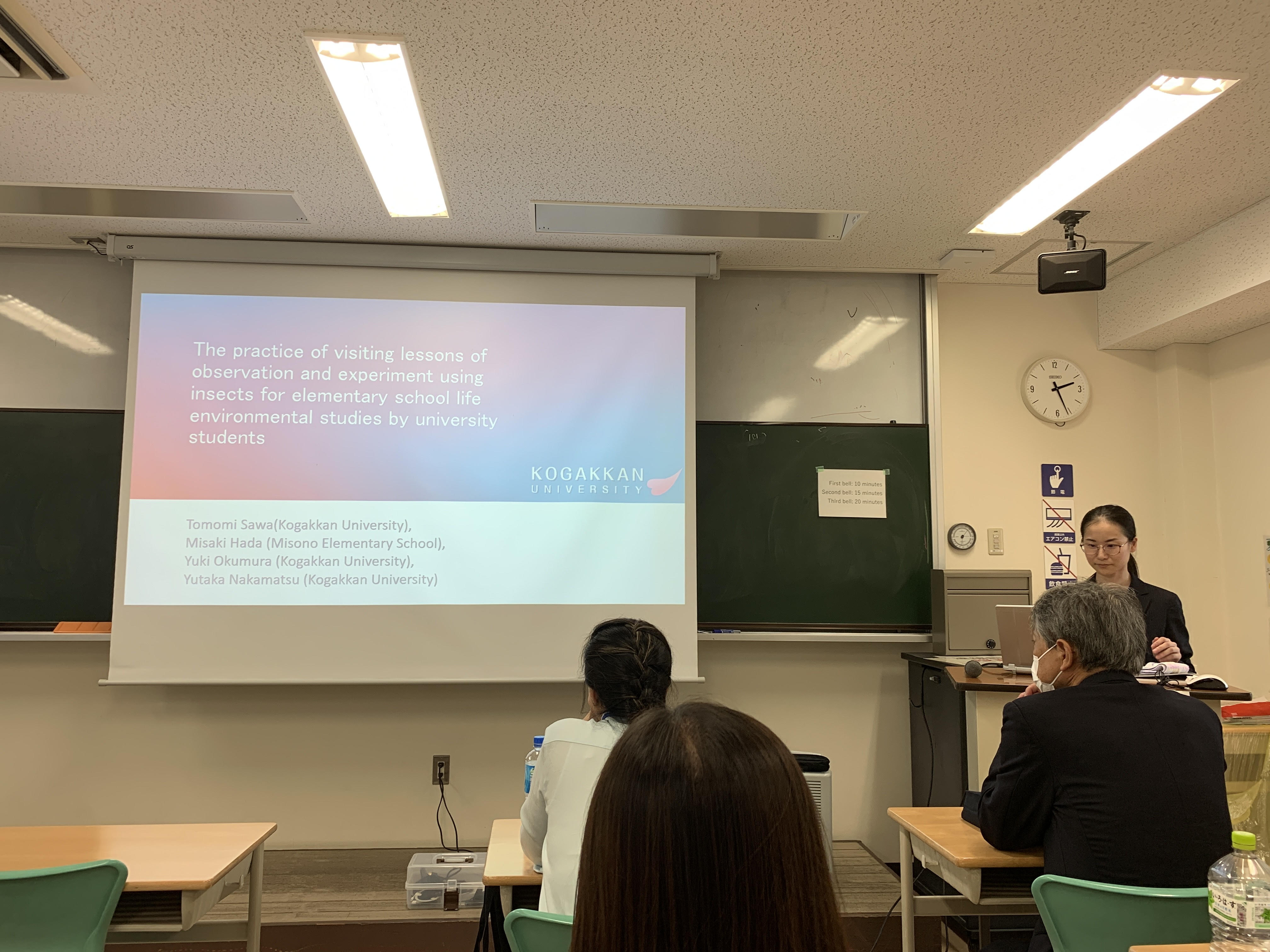

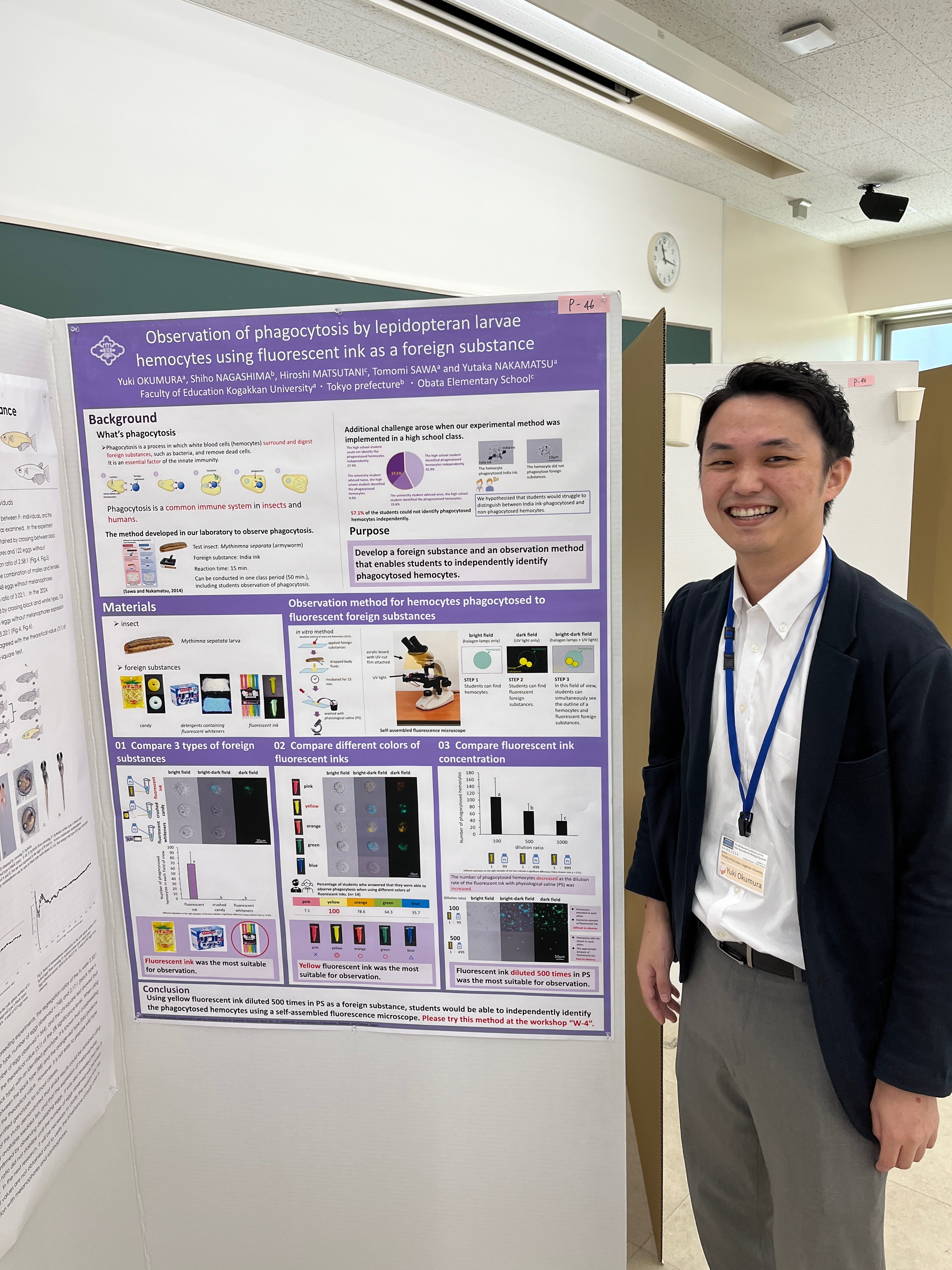

本研究室から澤友美准教授が口頭発表、奥村雄暉非常勤講師、大学院2年生の二宮功至さん、伊勢市立小俣小学校の松谷広志教諭(卒業生)、三重ジュニアドクター育成塾受講生で伊勢市立厚生中学校2年生の小林碧さんがポスター発表を行いました。

以下の方々は、優れた発表者に贈られる「Best Presentation賞」を受賞しました。

澤友美 「The practice of visiting lessons of observation and experiment using insects for elementary school life environmental studies by university students」

奥村雄暉 「Observation of phagocytosis by lepidopteran larvae hemocytes using fluorescent ink as a foreign substance」

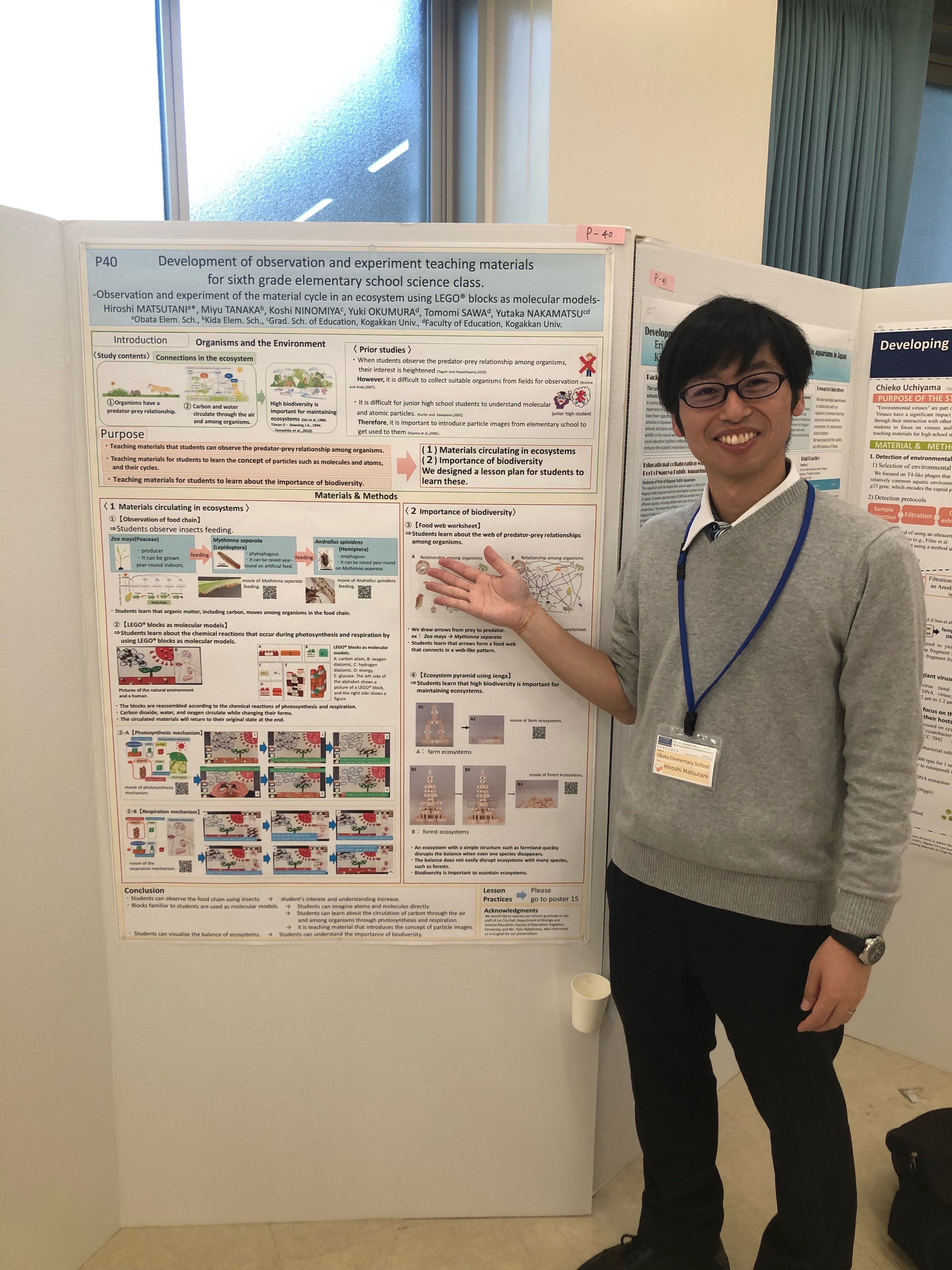

松谷広志 「Development of observation and experiment teaching materials for sixth grade elementary school science class -Observation and experiment of the material cycle in an ecosystem using LEGO blocks as molecular models-」

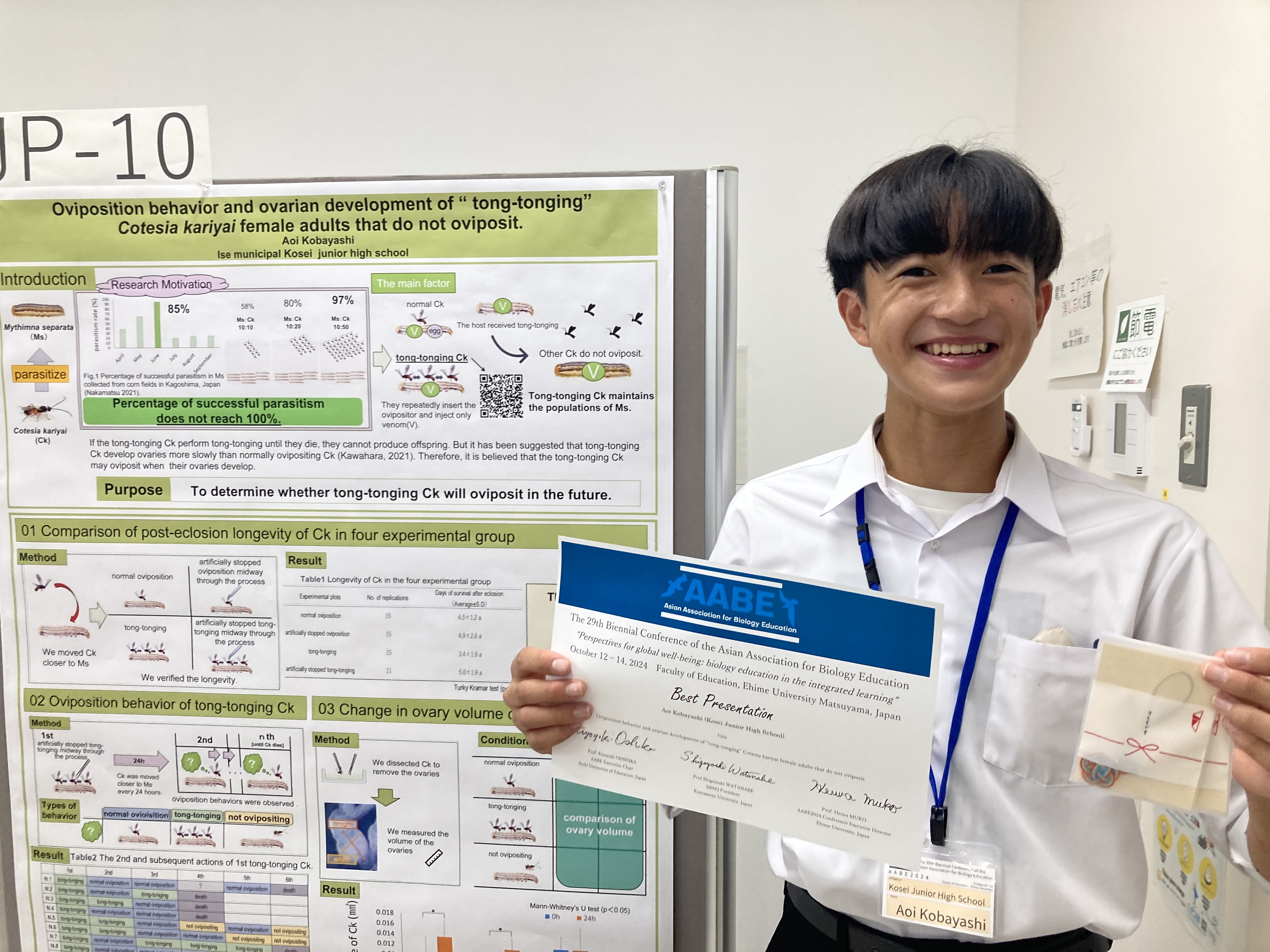

小林碧 「Oviposition behavior and ovarian development of “tong-tonging” Cotesia kariyaifemale adults that do not oviposit」

また、本研究室が開発した昆虫を用いた教材をワークショップにて紹介しました。ワークショップには、中松豊教授と学部4、3年生計7名が参加し、アワヨトウや寄生蜂、カメムシなどの昆虫を用いた教材を参加者に体験してもらいました。アジア諸国の研究者や教員が多く訪れ、教材の作成方法や出前授業の実施方法について、活発に意見交換しました。

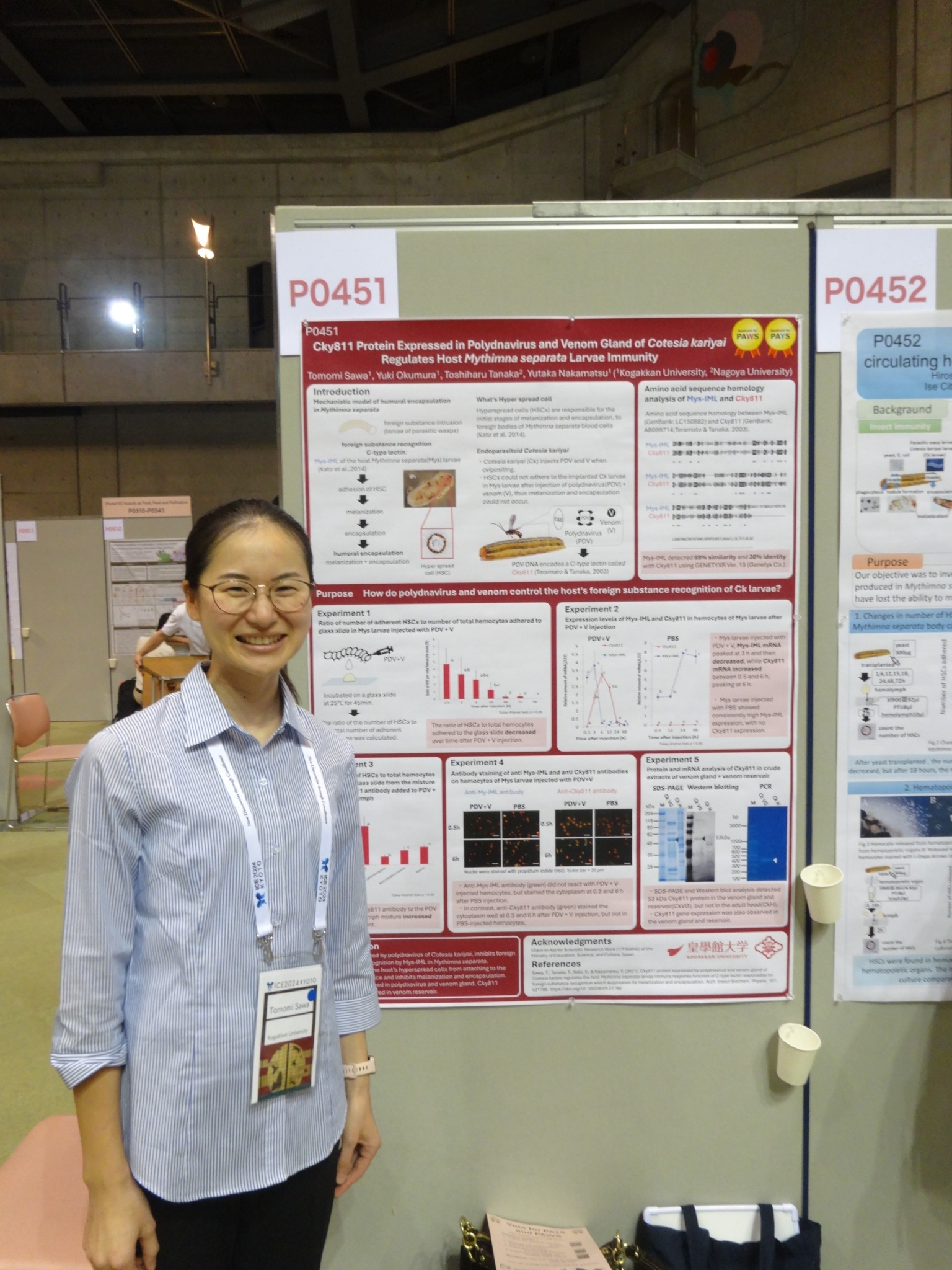

↑澤友美先生

↑奥村雄暉先生

↑松谷広志先生

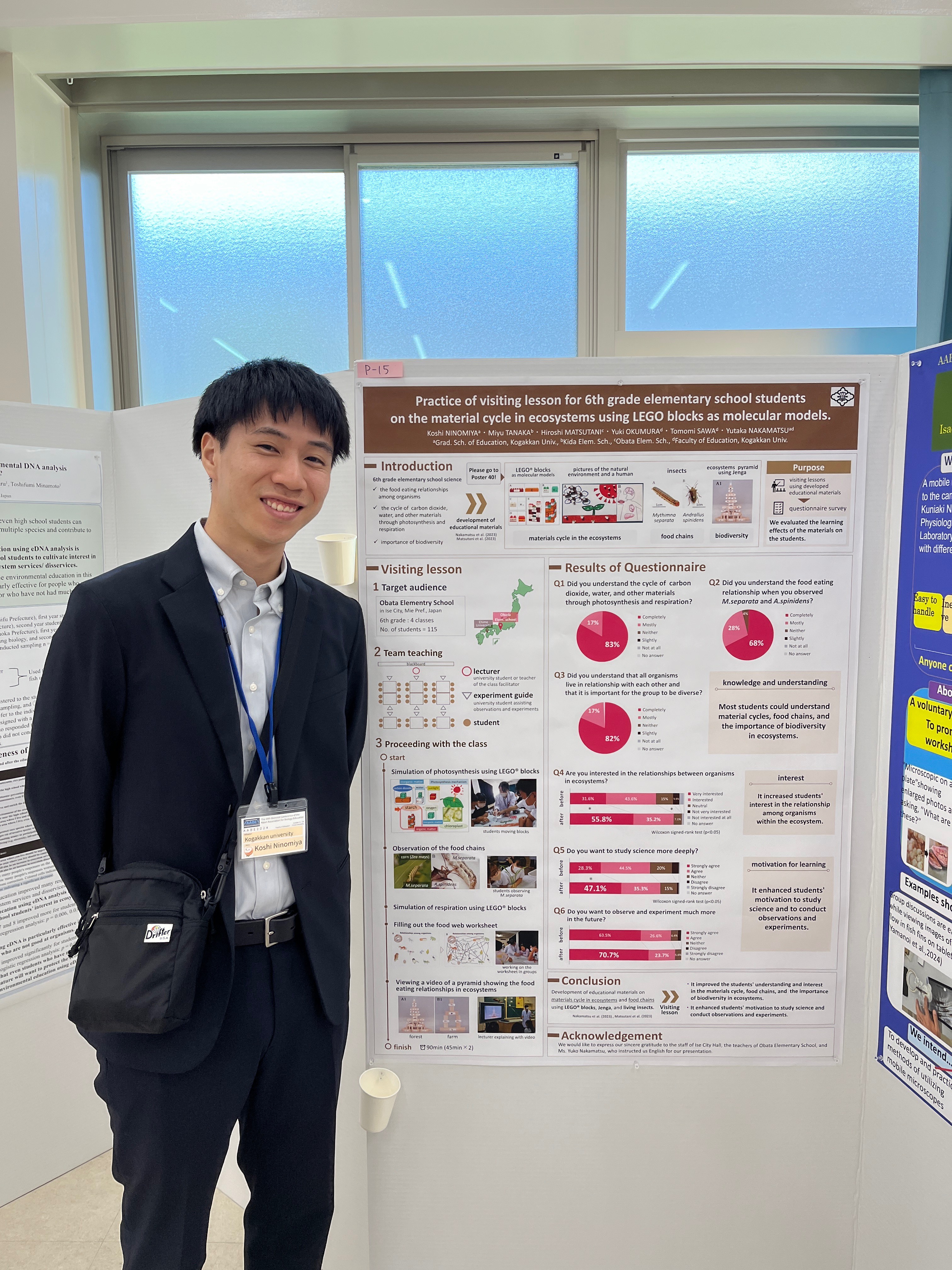

↑二宮功至先輩

↑小林碧さん

2024年9月16日にMiemuで開催された皇學館DAYに参加させていただきました。

理科教育学研究室・生物学研究室合同で「昆虫の中にいるハチって知ってる?」という題目で実験授業を行いました。

小さいお子様から年配の方々まで幅広い世代の方々が100名ほど参加してくださり、大盛況でした。

本研究室卒業生(現生物学研究室大学院生)の二宮功至さんと奥村雄暉先生が授業をされました。また、卒業生の先輩方も参加してくださりました。

参加された方と楽しみながらも、真剣に教えている先輩方の姿は、とてもかっこよかったです。

協力してくださった皆様ありがとうございました。

秋篠宮ご夫妻ご臨席のもと開会セレモニーを皮切りに、8月25~30日の間、国立京都国際会館で「XXⅦ International Congress of Entomology (ICE 2024)」が開催されました。

この学会は、昆虫学に関する世界で最も包括的かつ大規模な大会であり、世界中の昆虫学者が約4000人日本に集結する中、私たちも参加しました。

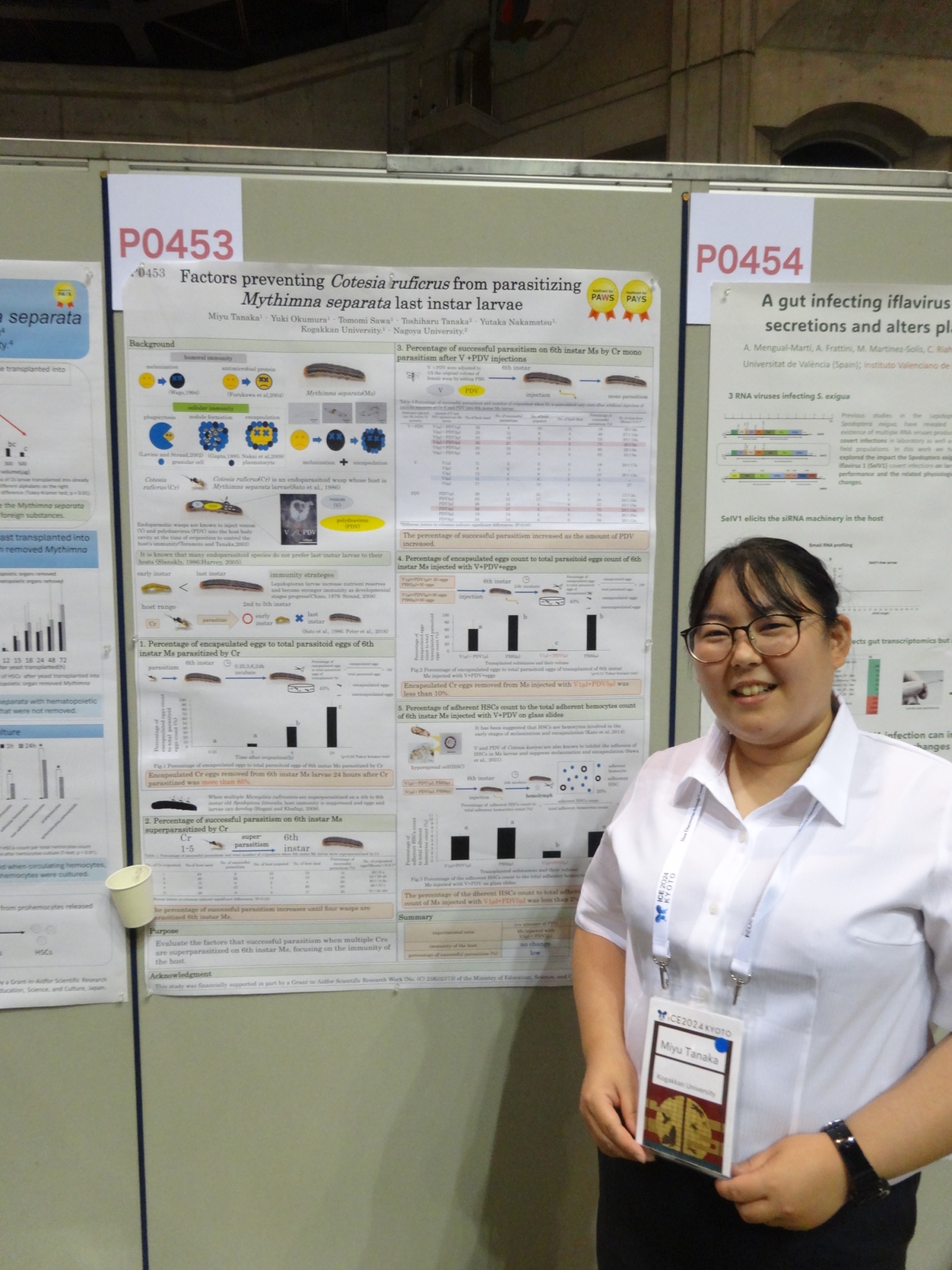

本研究室から澤友美准教授、奥村雄暉非常勤講師、大学院2年生の二宮功至さん、伊勢市立小俣小学校の松谷広志教諭(卒業生)、伊勢市立城田小学校の田中美有講師(卒業生)の計5名が「Biological control」の分野でポスター発表を行いました。

田中美有さんは,「Factors preventingCotesia ruficrus from parasitizingMythimna separata last-instar larvae」と題して発表を行い、優れた女性の発表者に贈られるPAWS賞を受賞しました。おめでとうございます!!

↑澤友美先生

↑奥村雄暉先生

↑二宮功至先輩

↑松谷広志先生

↑PAWS賞を受賞された田中美有先生

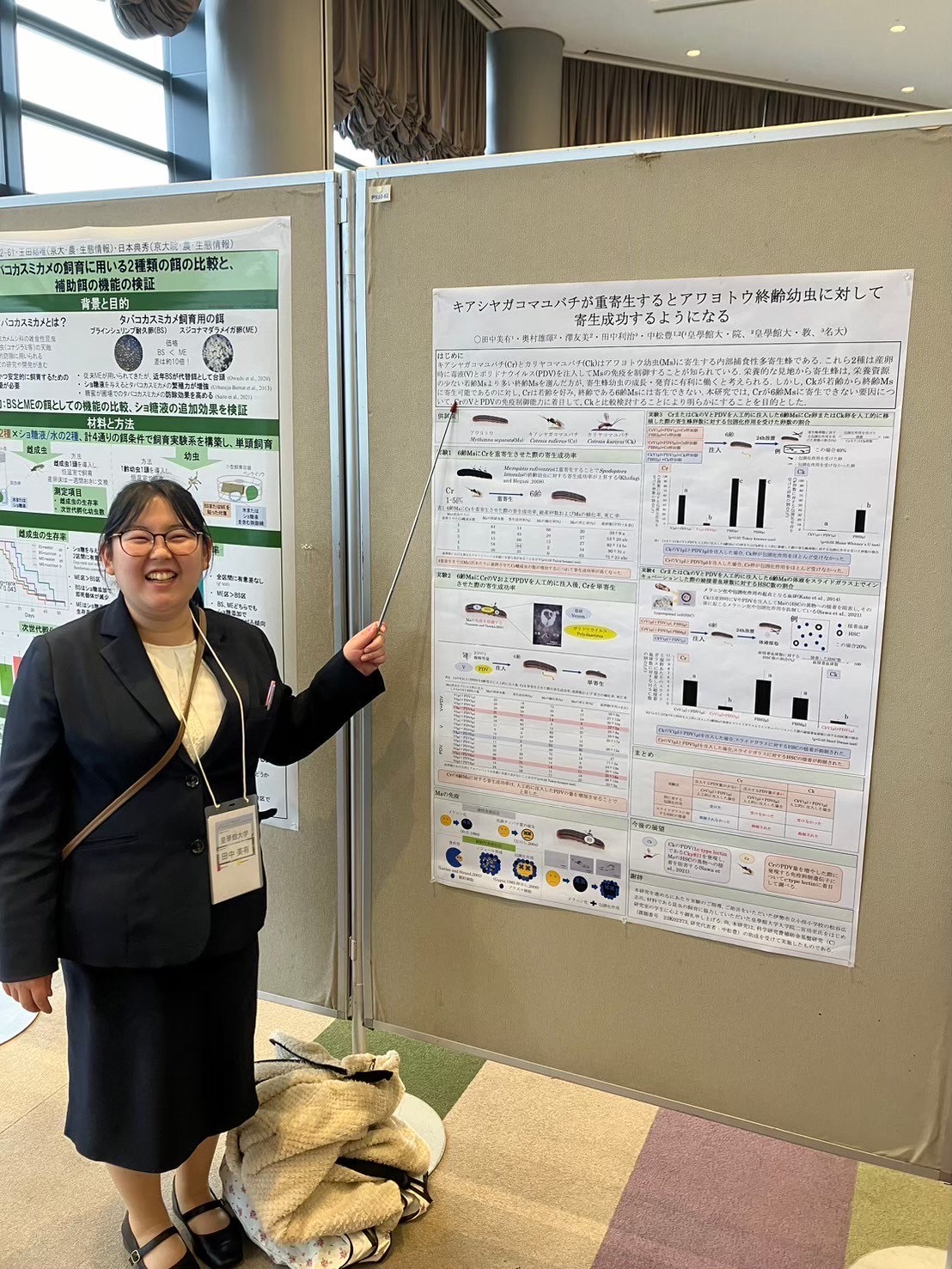

2024年3月28日~31日に仙台国際センターで行われた日本昆虫学会第84回大会・第68回日本応用動物昆虫学会合同大会に参加させていただきました。

本研究室の澤友美先生、生物学研究室の奥村雄暉先生が小集会で発表されました。また、生物学研究室特別研究生の田中美有さんはポスター発表をされました。参加した学生は、全員が初めて学会への参加でした。右も左もわからない中でしたが、先生や先輩方のご活躍を間近で拝見し、多くの刺激を受ける貴重な機会となりました。

↑澤友美先生

↑奥村雄暉先生

↑田中美有さん

また、仙台までは約10時間かけてフェリーで行きました。

初めて先生方や学生同士で長い時間を共に過ごし、互いの新たな一面を知ることで、絆が一層深まる非常に有意義な時間となりました。

2023年10月15日(日)三重県志摩市の船越神社秋祭りにて、皇學館大学の代表として、理科教育学研究室・生物学研究室合同で昆虫ワークショップを行いました。

昆虫ワークショップでは、本物のアメンボ、メダカや川魚を水槽に放流し、走流性の仕組みやアメンボはなぜ浮くことができるのかについて、大学生が説明をしました。

参加していた子どもたちからは、魚によって泳ぐ向きが変わるのが不思議、アメンボが浮く理由がわかって面白かったなどの声が聞こえてきました。

また、ワークショップ内でモールを用いてアメンボを作る体験も行いました。

アメンボが浮く理由を学習した子どもたちは、自分好みのアメンボを上手に作り、水に浮かばせて楽しんでいました。

今回は生物学研究室2期生の桃子さんのお誘いを受けイベントに参加させていただきました。地域の町おこしとしてイベントに参加することは初めてで、戸惑うことも多くありましたが、今回の経験を今後に生かしていきたいと思います。また、コロナ禍で絶ってしまっていた先輩との繋がりを今回のイベントを機に、学生一同さらに大切にしていきたいと思います。

イベントのお誘いをしていただいた桃子さんをはじめ、船越神社の関係者様、その他関係者様、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。